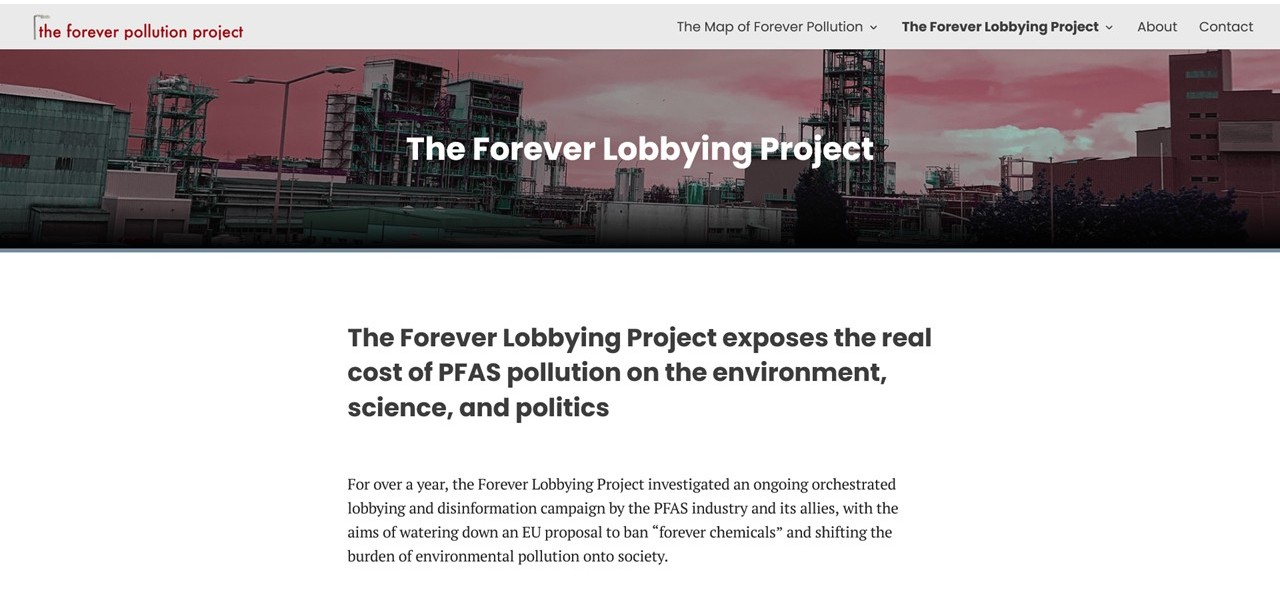

PFAS, die sogenannten „Forever Chemicals“, gehören zu den größten Umweltproblemen Europas. Obwohl die Risiken für Gesundheit und Umwelt klar sind, verzögern Chemiekonzerne und ihre Lobbyverbände weiterhin strengere EU-Regeln. Das investigativ recherchierte „Forever Lobbying Project“ deckte auf, wie gezieltes Lobbying politische Prozesse beeinflusst.

Im Rahmen des Projekts untersuchten 46 Journalist:innen und 18 Expert:innen mehr als 14.000 bislang unveröffentlichte Dokumente, um Strategien, Argumentationsmuster und Verzögerungstaktiken der Industrie zu analysieren. Für ihre Arbeit erhielt das Team im August 2025 den Helen Darbishire Award in der Kategorie Umweltschutz.

Zu den Mitwirkenden gehören Nadja Tausche, Journalistin bei der Süddeutschen Zeitung, und Daniel Drepper, Nieman Fellow an der Harvard University, davor Leiter des Rechercheverbunds NDR, WDR, SZ und Vorsitzender des Netzwerks Recherche. Beide sind Mitglieder des Rechercheteams PFAS.

Sie gaben mir im Interview Einblicke in ihre Arbeit und beantworteten zentrale Fragen:

• Wie funktioniert Lobbyismus hinter den Kulissen?

• Wie lässt sich Desinformation belegen?

• Und wie macht man ein so komplexes Thema öffentlich sichtbar?

Wie die PFAS-Lobby arbeitet –

Einblicke aus dem Forever Lobbying Project

Was war der konkrete Auslöser für das „Forever Lobbying Project“, das auf das "Forever Pollution Project" folgte – und wie entstand die außergewöhnlich breite europäische Zusammenarbeit mit 46 Journalist:innen und 18 Expert:innen?

Drepper: Kolleg*innen aus Holland, Belgien und Frankreich hatten Interesse, in ihren Ländern zu PFAS zu recherchieren – weil sie dort auf lokale Fälle gestoßen waren. Bei der Journalistenkonferenz Dataharvest haben wir dann im Jahr 2022 entschieden, gemeinsam und europaweit zu dem Problem zu recherchieren. Daraus ist dann dieses mehrjährige, immer größer werdende Projekt entstanden.

Das größte PFAS-Archiv Europas: 14.000 Dokumente im Fokus

Wie kam das weltweit größte PFAS-Archiv mit über 14.000 bislang unveröffentlichten Dokumenten zustande, und wie haben Sie diese systematisch ausgewertet?

Drepper: Die zahlreichen Kolleg*innen und wir haben in den jeweiligen europäischen Ländern und auf EU-Ebene fast 200 Anfragen nach den verschiedenen Informationsfreiheitsgesetzen gestellt. Bekommen haben wir fast 5000 Dokumente, die wir systematisch durchgeschaut haben. Dazu haben wir öffentlich einsehbare, aber selten beachtete Dokumente auf EU-Ebene und aus den USA zu Rate gezogen sowie Dokumente aus Klagen gegen die Firma 3M genutzt.

Die Auswertung war nur möglich, weil so viele Kolleg*innen an diesem Projekt gearbeitet haben, mit den entsprechenden Sprach- und Landeskenntnissen und der nötigen Zeit. So haben wir in gemeinsamen, digitalen Ordnern die wichtigsten Erkenntnisse zusammengetragen, geteilt und sortiert.

In den Recherchen haben Sie auch die weitreichende europäische Verbreitung von PFAS in der Umwelt dokumentiert. Was hat Sie dabei am meisten überrascht- oder vielleicht auch schockiert?

Tausche: Überraschend war zum Beispiel, dass es keine flächendeckenden Aufzeichnungen von PFAS-Belastung in Böden und Gewässern gibt. Das Trinkwasser wird in Deutschland auf PFAS hin untersucht, ab 2026 gelten hier neue Grenzwerte – für Boden und Grundwasser aber nach wie vor nicht. Das hat zur Folge, dass manche Bundesländer die Werte messen und andere nicht.

Für die Recherche haben wir auch eine Umfrage unter allen deutschen Kreisen gemacht, unser Eindruck war: Wer nicht testet und dadurch auch keine Verschmutzung feststellt, hat mit der derzeitigen Handhabe in Deutschland am wenigsten Aufwand und Kosten. Das geht zulasten von Bürgerinnen und Bürgern und der Natur und bestraft Regionen, die das Problem aktiv angehen.

Transparenz, Widerstand und Milliardenkosten

Gab es innerhalb der EU-Institutionen oder nationaler Behörden besondere Widerstände gegen Transparenz? Gab es da Unterschiede bei den einzelnen Ländern?

Drepper: Es gab definitiv große Unterschiede zwischen einzelnen Ländern und Behörden. Immer wieder haben wir Dokumente gar nicht bekommen oder nur stark geschwärzt. Für uns war es daher sehr hilfreich, dass wir in vielen Ländern viele verschiedene Behörden angefragt haben und dadurch teilweise Informationen über Vorgänge oder Treffen aus einem Land bekommen haben, die uns ein anderes verschwiegen hatte.

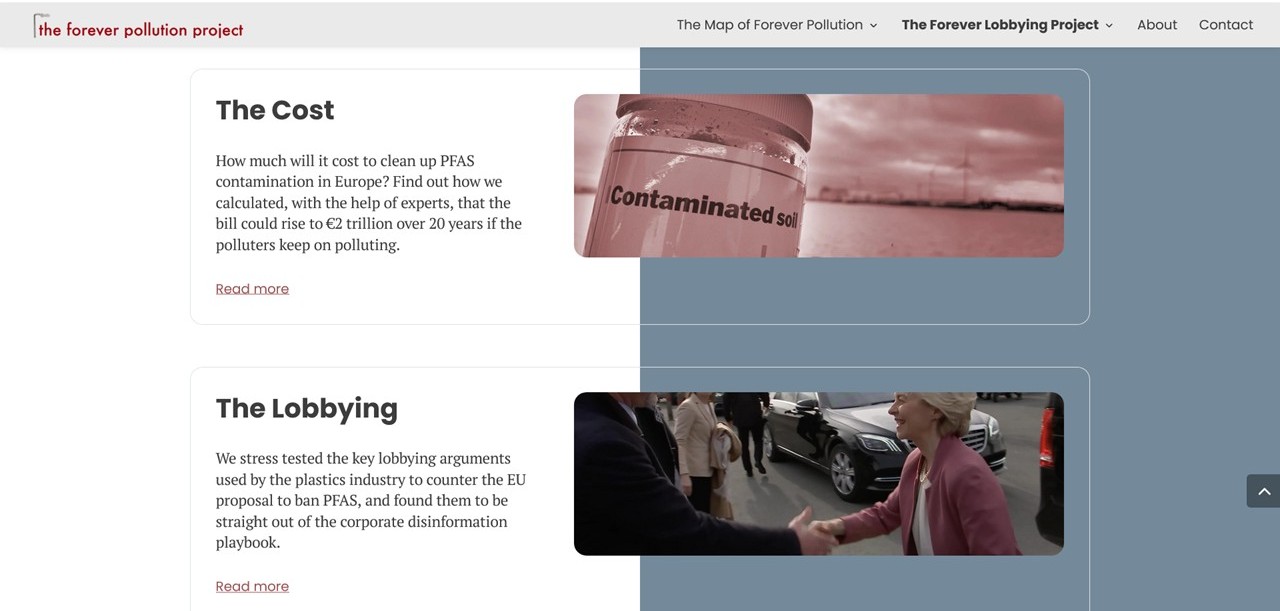

Welche Bedeutung hat das enorme wirtschaftliche Ausmaß der PFAS-Folgekosten (geschätzt 100 Milliarden Euro jährlich) für politische Entscheidungsprozesse? Hat die Industrie nicht ein Glaubwürdigkeitsproblem?

Tausche: Die Kosten, PFAS wieder aus der Umwelt zu entfernen, wären enorm. Die Stoffe in den kommenden Jahren komplett aus Böden, Grund- und Fließgewässer zu entfernen, ist eigentlich nicht realistisch. Vielmehr geht es um Schadenbegrenzung. Dass das Ausmaß und die Kosten so hoch sind, setzt die Politik natürlich unter Druck. Aber gleichzeitig lobbyiert die Industrie dafür, PFAS weiter nutzen zu dürfen und will ein Totalverbot um jeden Preis verhindern. Die Firmen sehen ihr Geschäft bedroht und machen das laut deutlich, auch das übt enormen Druck auf die Politik aus.

Grenzen und Möglichkeiten der Zivilgesellschaft

Welche Rolle spielen NGOs, Bürgerinitiativen und andere zivilgesellschaftliche Akteure im Kampf gegen das „Forever Lobbying“ – und wo stoßen sie an systemische Grenzen?

Tausche: Die Gruppierungen können Menschen in ihrem Umfeld für das Thema sensibilisieren, sie können Anfragen stellen und Informationsveranstaltungen organisieren. Die Grenzen könnten darin liegen, dass man mit den Auskunftsrechten von Privatpersonen möglicherweise nicht an alle Informationen kommt, die man gerne hätte.

Die gesundheitlichen und ökologischen Folgen von PFAS sind vielfach belegt. Was sind aus Ihrer Sicht die größten Lücken in der bisherigen öffentlichen Debatte über PFAS?

Tausche: Die negativen Folgen von PFAS scheinen auf jeden Fall präsenter zu werden. An manchen Stellen könnte die Diskussion vielleicht noch mehr in Richtung konkreter Lösungen gehen. Wie konkret kann man Burgerpapier, Zahnseide, Medizinprodukte, Pfannen ohne PFAS herstellen? In welchen Bereichen ist das ohne große Probleme machbar, in welchen mit hohen Kosten und Aufwand verbunden, und gibt es vielleicht schon Beispiel aus anderen Ländern oder Bereichen, an denen man sich ein Beispiel nehmen kann?

Lobbyerfolge in der deutschen Politik

Wie bewerten Sie die „risikobasierte PFAS-Regulierung“ im Koalitionsvertrag der deutschen Bundesregierung sowie die aktuellen Forderung der Wirtschaftsminister-Konferenz, der Industrie ein Mitspracherecht bei der PFAS-Regulierung zu geben?

Drepper: Unsere jahrelangen Recherchen und die von anderen Kolleg*innen vor uns zeigen, wie gefährlich der weltweite, bislang weitestgehend umregulierte Einsatz von PFAS ist. Und welche großen ökologischen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Kosten auf uns zukommen. Die Recherchen zeigen auch, dass eine risikobasierte Abschätzung möglicher Verbote extrem langsam voran geht und somit nicht realistisch ist.

Dass Betroffene wie entsprechende Unternehmen an gesetzlichen Veränderungen beteiligt werden und ihre Perspektive einbringen, ist immer sinnvoll. Wichtig ist, dass sie kein Vetorecht bekommen – und dass politische Entscheidungsträger nicht auf falsche oder übertriebene Argumente von Industrieseite hereinfallen.

Dass dies derzeit geschehen könnte, haben wir mit unseren Recherchen ganz konkret aufgedeckt.

Das Forever Lobbying Project ist der Gewinner des diesjährigen Helen Darbishire Awards. Welche Rolle spielt investigativer Journalismus heute bei der Aufklärung über Umweltgifte wie PFAS – und wo stößt er an Grenzen?

Tausche: Investigativer Journalismus kann umfassend informieren, er kann Aufmerksamkeit auf das Problem lenken und für das Problem sensibilisieren. Er kann Druck auf die Politik ausüben und hat Kapazität und Möglichkeiten, um an bestimmte Informationen zu kommen

Die mediale Aufbereitung von solchen umfangreichen Recherchen ist eine „kleine Herausforderung“; die Aufmerksamkeitsspanne in sozialen Medien wie auf Instagram ist beispielsweise extrem kurz. Welche Optionen hat man dann eigentlich noch? Wie war die Resonanz auf die beiden großen Rechercheprojekte?

Tausche: Es gibt die Option, verschiedene Kanäle zu nutzen: Die PFAS-Recherchen über den Verbund haben sowohl die SZ als auch NDR, WDR und damit auch die Tagesschau auf ihren Kanälen veröffentlicht.

Es gibt die Option, die Ausspielung durch Posts auf Instagram und in anderen sozialen Medien zu unterstützen. Bei der Recherche haben die Kolleg:innen außerdem einen Podcast veröffentlicht, sodass möglichst viele Menschen erreicht werden.

In der Recherche Anfang 2023 haben wir in die Berichterstattung eine interaktive Karte eingebunden, in der die PFAS-Belastungen an verschiedenen Orten in Deutschland zu sehen war: Leserinnen und Leser konnten ihre eigene Postleitzahl eingeben und sich die Situation in ihrem eigenen Wohnort anschauen. Tatsächlich war die Resonanz auf viele der Texte, die wir im Rahmen der beiden PFAS-Projekte veröffentlicht haben, sehr groß.

Frau Tausche, Herr Drepper – ganz herzlichen Dank für das Gespräch.

© Patricia Klatt

Fotos: Daniel Drepper: Friedrich Bungert; Nadja Tausche: privat; Screenshots: Mit freundlicher Genehmigung Daniel Drepper/ Forever Lobbying Project

Links:

- https://foreverpollution.eu/

- https://foreverpollution.eu/lobbying/

- https://www.access-info.org/2025-08-01/winner-announced-for-the-helen-darbishire-award-2025/

- https://www.sueddeutsche.de/autoren/nadja-tausche-1.3778768

- https://steady.page/de/danieldrepper/posts