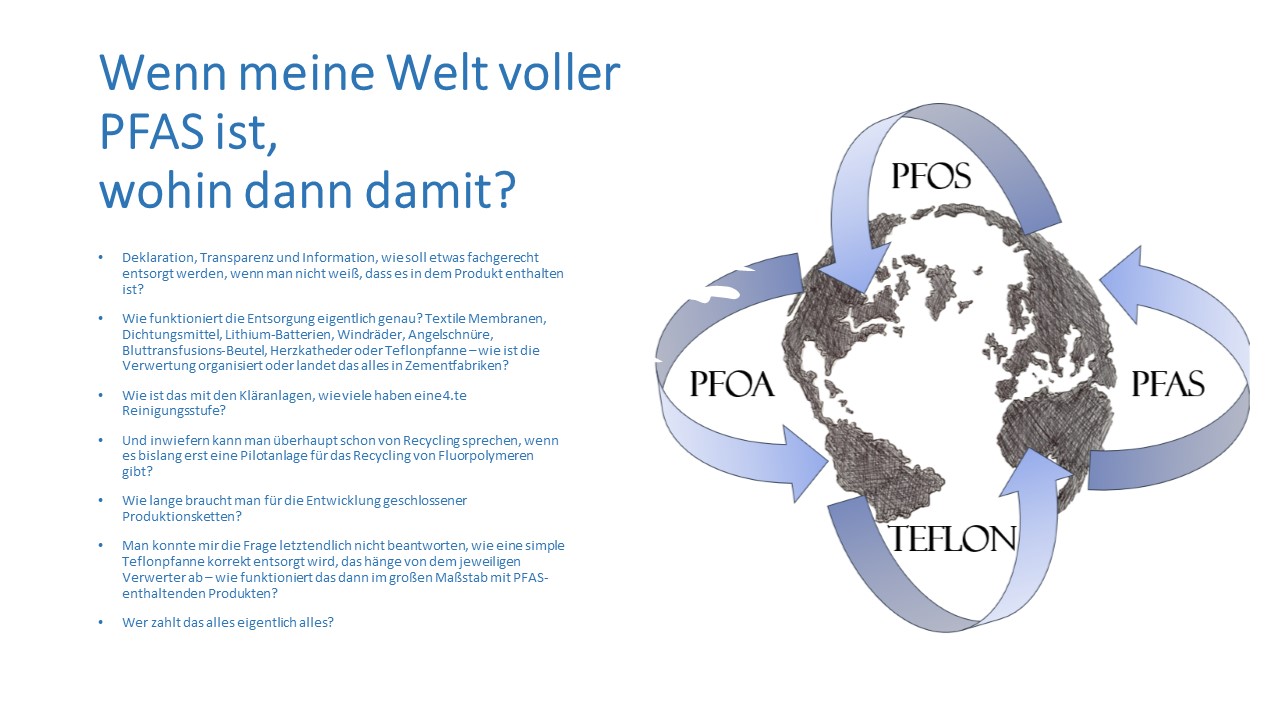

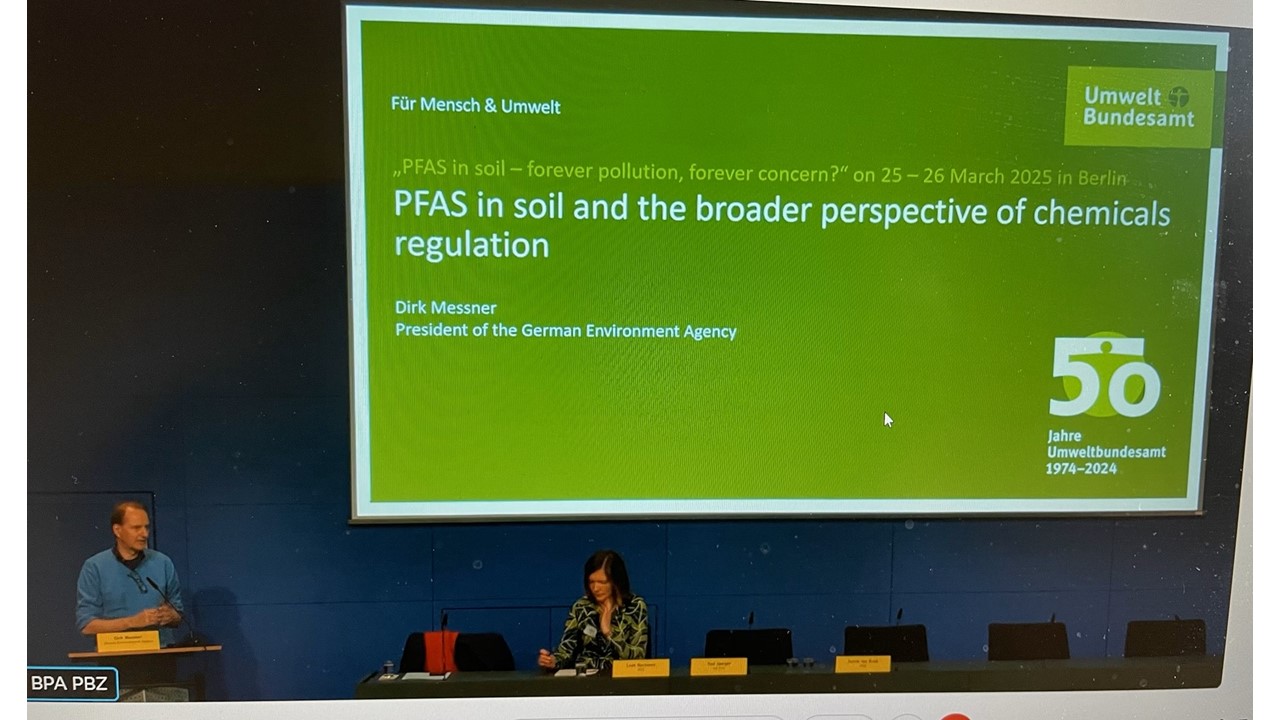

Prof. Dr. Dirk Messner leitet das Umweltbundesamt (UBA) seit dem 1. Januar 2020. Alle Themen, mit denen sich das Umweltbundesamt beschäftigt, stehen für ihn ganz oben auf der politischen Agenda: Dazu gehören auch die PFAS; die Ewigkeitschemikalien, die auf europäischer Ebene reguliert werden sollen. „Das Umweltbundesamt als größte europäische Umweltbehörde kann und muss Impulsgeberin und Vorreiterin der nationalen und europäischen Umweltpolitik sein“, sagt Messner.

Er beantwortete mir meine Fragen nach der Konferenz des UBA: „PFAS in soil – forever pollution, forever concern?“ vom 25. bis 26. März 2025 in Berlin.

🧪 PFAS – Eine globale und dauerhafte Umweltgefahr

Herr Prof. Messner, die UBA-Konferenz zum Thema „PFAS“ hat sich mit den (europäischen) Folgen der PFAS-Belastung beschäftigt. Welche Faktoren halten Sie in Bezug auf diese Chemikaliengruppe für die dringlichsten, sowohl aus Umwelt- als auch aus gesundheitlicher Sicht?

Messner: Die besonderen Herausforderungen im Umgang mit PFAS als Umweltschadstoffe sind die globale Dimension, die zeitliche Reichweite, die Komplexität und der Umgang mit Unwissen. So haben die Forschungsarbeiten der letzten Jahre deutlich aufgezeigt, dass Umweltmedien, Mensch und Tier auf allen Kontinenten auch in abgelegenen Regionen wie den Polargebieten inzwischen mit PFAS belastet sind. Humanbiomonitoringstudien des Umweltbundesamtes haben gezeigt, dass PFAS in allen Menschen in Deutschland, aber auch in Europa nachzuweisen sind.

Es ist also ein globales Problem, wobei aber auch vor Ort konkret zu handeln ist, z.B. um ein Wasserwerk vor dem Eintrag von PFAS aus belasteten Böden zu schützen. Die hohe Stabilität der PFAS unter Umweltbedingungen (Persistenz) bedeutet, dass das Umwelt- und Gesundheitsproblem PFAS uns noch sehr lange Zeiträume beschäftigen wird; dies kennen wir bereits für andere sehr stabile Umweltgifte wie z.B. Dioxine und dioxinähnliche PCBs. Die Umwelt- und Gesundheitspolitik muss sich bei den PFAS insofern auf einen langen Atem einstellen.

Komplex ist dieses Umweltproblem, da es sich bei den PFAS um eine sehr große Stoffgruppe handelt und großes Detailwissen erforderlich ist, um spezifische Maßnahmen zur Vermeidung weiterer Belastungen, zur Sicherung bzw. Sanierung PFAS-kontaminierter Umweltmedien oder für das Gefährdungsmanagement zu entwickeln und umzusetzen. Dieser Umstand stellt – genau wie das in vielen Teilaspekten oftmals noch unvollständige Wissen (z.B. zur Belastung mit PFAS-Vorläuferverbindungen oder auch zur Giftigkeit jeweiliger PFAS-Stoffe) – eine große Herausforderung für die Beratung der Politik und der Umwelt- und Gesundheitsverwaltung über geeignete Maßnahmen dar.

🔍 Datenlage in Deutschland: Ein unvollständiges Puzzle

Vor ein paar Jahren sagten mir Kollegen beim UBA, dass die PFAS-Untersuchungen der Bundesländer unterschiedlich seien und von manchen Ländern auch noch gar keine Daten vorliegen würden. Wie hat sich die Situation in dieser Hinsicht entwickelt ?

Messner: Ein umfassender, systematischer Überblick für alle Bundesländer über die PFAS-Belastung der verschiedenen Umweltmedien (Boden, Grundwasser, Trinkwasser) liegt derzeit tatsächlich noch nicht vor. Aber aus dem bevölkerungsrepräsentativen Humanbiomonitoring, das wir in der Deutschen Umweltstudie zur Gesundheit GerES anwenden, wissen wir, dass die Belastung des Menschen flächendeckend ist. Die Belastungen stammen beispielsweise aus tierischen Lebensmitteln, aber auch aus den auf belasteten Böden angebauten pflanzlichen Lebensmitteln oder vermittelt durch Hautkontakt mit Verbrauchsgegenständen. Und leider bauen sich diese Stoffe im Menschen extrem langsam ab, so dass die Belastungen sehr lange erhalten bleiben. Leider konnte über die konkreten Gesundheitsrisiken bis heute kein einheitliches Bild gewonnen werden. Effekte auf das Immunsystem und die Immunantwort von Kindern stehen im Vordergrund der toxikologischen Erkenntnisse – bei unklarer Bedeutung für die individuelle Gesundheit.

Bei der Belastung in und Identifizierung von sogenannten „Hot-Spots“, also eher kleinräumigen, aber hohen PFAS-Belastungen, sowie für die Ermittlung der diffusen, im Wesentlichen über die Luft in der Umwelt verteilten Hintergrundbelastung gibt es noch Kenntnislücken. Dieser Umstand hat auch damit zu tun, dass erst in jüngerer Vergangenheit eine hinreichend leistungsfähige und bezahlbare chemische Analytik für die bekanntesten PFAS verfügbar wurde. Einige Bundesländer haben bereits in größerem Umfang untersucht, andere bisher wenig. Insofern kann man davon sprechen, dass wir uns inmitten eines großen Puzzles befinden – das vollständige Bild wird sich erst in einigen Jahren zeigen.

Allerdings haben wir – und erste Ergebnisse wurden auf der Konferenz hierzu präsentiert – mit Mitteln des Bundesumweltministeriums ein Projekt zur Ermittlung von bundesweiten Hintergrundwerten für PFAS in Oberböden durchgeführt. Die Ergebnisse bestätigen unsere Erwartung: Geringe PFAS-Gehalte finden wir in sämtlichen Bodenproben der im ganzen Bundesgebiet untersuchten Standorte. Diese Hintergrundbelastung kann somit durchaus als „chemischer Beleg des Anthropozäns“ verstanden werden.

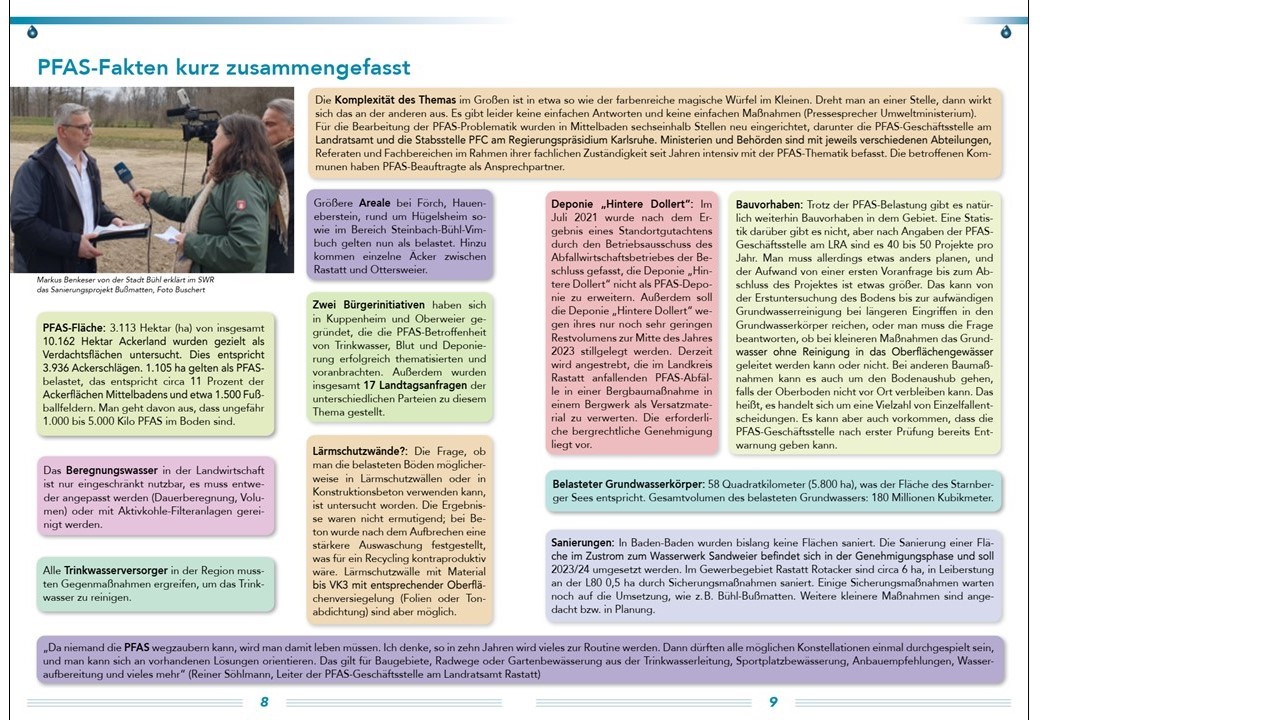

🔍 Der Fall Rastatt: Lehren aus einem Umweltskandal

Der „Rastatt-Case“ wurde bei dem Workshop mehrmals erwähnt, inwieweit hat die Region Mittelbaden zur Erarbeitung von PFAS-Vorgaben beigetragen und welche Lehren ziehen Sie daraus für die nationale Politik?

Messner: Der Schadensfall in Rastatt/Mittelbaden hat zunächst einmal aufgrund seiner Dimension eine große mediale Aufmerksamkeit in Öffentlichkeit und Politik hervorgerufen und so das Bewusstsein für die Relevanz der PFAS als Umweltschadstoffe geschärft.

Darüber hinaus ist das gemeinsame Vorgehen der zuständigen Stellen in der Region ein lehrreiches Beispiel dafür, dass eine die fachlichen Zuständigkeiten überschreitende Kooperation notwendig ist, um einem solch komplex gelagerten Umweltproblem wirksam begegnen zu können. Ähnliche Erfahrungen werden auch aus anderen großen Schadensfällen, wie z.B. aus Flandern, berichtet; dort wurde aus dieser Erfahrung heraus ein Netzwerk aus Behörden, Forschungseinrichtungen und Sanierungsfirmen etabliert.

Zu erwähnen sind weiterhin die am Schadensfall Rastatt/Mittelbaden durchgeführten Untersuchungsprogramme und Forschungsprojekts sowie getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Gefährdung. Zu diesen Maßnahmen gehören zum Beispiel der sichere Anbau auf PFAS-kontaminierten Flächen auf der Grundlage von Studien, die gewährleisten, dass die Ernte für die Verbraucher*innen unbedenklich ist, und die Untersuchung aller Trinkwassersysteme in den kontaminierten Regionen (Stilllegung von Brunnen, Entfernung von PFAS in Wasserwerken, Grundwasseruntersuchungen).

Von diesen Erfahrungen konnten und können andere betroffene Standorte und Regionen vieles lernen. Diese Aspekte – Wissen und Erfahrungen teilen, mit Kooperationen erfolgreicher sein – sind es auch, die wir mit unserer Konferenz auf der europäischen Ebene voranbringen wollten.

💰 Gesundheitskosten & Regulierung: Wie teuer wird die PFAS-Krise?

Man kann PFAS im Alltag schwer vermeiden, sie landen über Konsumprodukte in den Kläranlagen und damit im Kreislauf. Die Jugendlichen haben erhöhte PFAS-Werte im Blut. Trotz dieser Problematik gibt es Widerstand gegen eine umfassende Beschränkung der PFAS. Hat die Industrie die Gesundheit zu wenig im Fokus oder sind die gesundheitlichen Folgekosten einfach noch nicht hoch genug?

Messner: Nach ersten Schätzungen könnten die gesellschaftlichen Kosten durchaus hoch sein. Die jährlichen Gesundheitskosten, die in Zusammenhang mit der Exposition gegenüber PFAS stehen, wurden auf etwa 52 bis 84 Milliarden Euro für alle 32 Mitgliedstaaten der Europäischen Umweltagentur EEA geschätzt. Für die EEA-Länder sind in den Kosten auch die Auswirkungen sehr hoher Belastungen am Arbeitsplatz enthalten.

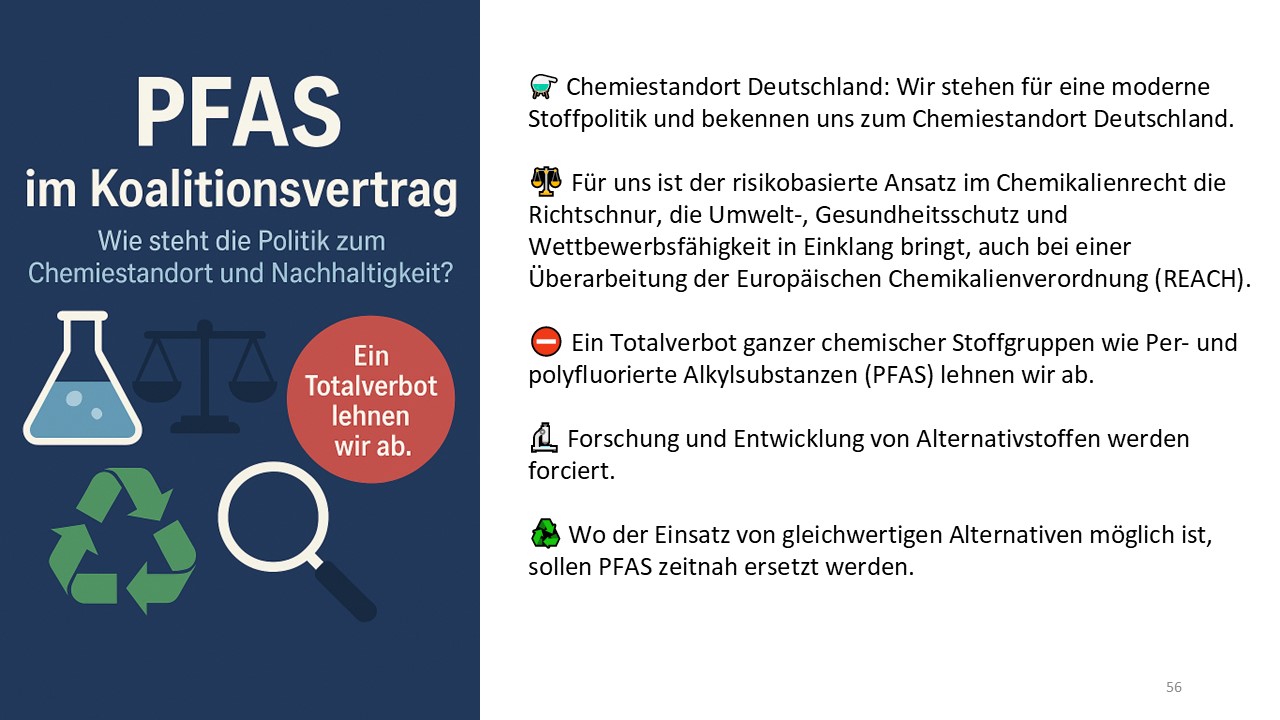

PFAS können während ihres gesamten Lebenszyklus in die Umwelt gelangen: bei der Herstellung, während der Verwendung von Produkten und bei der Entsorgung. Das Vorkommen von PFAS in der Umwelt stellt aufgrund der Persistenz dieser Stoffe ein Problem dar. In dem Beschränkungsdossier der Europäischen Chemikalienagentur ECHA werden deshalb alle Verwendungen von PFAS betrachtet, es stellt aber kein „Totalverbot“ dar. Hier läuft der Prozess noch. Derzeit werden alle in der öffentlichen Konsultation eingegangenen Informationen in das Beschränkungsdossier eingearbeitet. Die wissenschaftlichen Ausschüsse der ECHA erarbeiten ihre Stellungnahmen. Basierend darauf legt die Europäische Kommission einen Regelungsvorschlag vor. Erst dann wird gemeinsam mit den Mitgliedstaaten beschlossen.

📢 Aufklärung & Kommunikation: Gegen die Industrie-Lobby

Welche Möglichkeiten sehen Sie, die Öffentlichkeit von den negativen Folgen der PFAS zu überzeugen, wenn die Lobbyarbeit der Industrie so groß ist? Welche Strategien halten Sie für effektiv, um diesem Einfluss entgegenzuwirken?

Messner: Auf jeden Fall sind Transparenz und Aufklärung wichtig. Die Menschen in deutschen Hot Spot Regionen sollten über ihre körperliche Belastung, die Wege, wie PFAS in ihren Körper gelangen, und wie sie ihre Belastung senken können, informiert werden. Damit können sie ihre Belastung und die potentiellen Risiken gesundheitlicher Auswirkungen zumindest längerfristig mit beeinflussen.

Einen weiteren möglichen Weg für solche Aufklärungsarbeit haben wir mit unserer Konferenz zu PFAS in Böden beschritten. Ziel war neben dem fachlichen Austausch auf internationaler Ebene auch, die Aufmerksamkeit auf die Folgen der Belastung von Böden mit PFAS, insbesondere auch für uns Menschen hinzuweisen. Die auf der Konferenz besprochenen Fallbeispiele haben aufgezeigt, wie relevant der Transfer von PFAS aus den Böden zu den Menschen an den betroffenen Standorten ist und welch großen Aufwand und entsprechende Kosten die Sicherung und Sanierung der Böden bedeutet.

Welche Rolle können Plattformen wie Instagram oder TikTok spielen, um das Bewusstsein für das PFAS-Problem zu schärfen? Oder auch, um die Wissenschaft zu „übersetzen“?

Messner: Plattformen wie Instagram oder TikTok spielen eine wichtige Rolle, um das Bewusstsein für die PFAS-Verschmutzung, insbesondere in jüngeren Gesellschaftsgruppen, zu schärfen. PFAS sind persistente Stoffe die, einmal in die Umwelt gelangt, dort kaum beseitigt werden können. Deshalb werden PFAS auch „Ewigkeitschemikalien“ genannt.

Vor diesem Hintergrund ist der Schutz der Umwelt und des Menschen vor den negativen Auswirkungen von PFAS auch eine Generationenaufgabe. Diese muss auch mit der jüngeren Generation bewältigt werden. Das Umweltbundesamt ist deshalb auch in den sozialen Medien aktiv, um dort diese Zielgruppe über unsere Themen zu informieren und zu sensibilisieren.

🌍 Taskforces & EU-Kooperation: Wo steht Deutschland?

In anderen Ländern wie Dänemark oder Österreich gibt es bereits eine nationale PFAS-Taskforce oder -Plattform. Wann kommt etwas Vergleichbares in Deutschland?

Messner: Deutschland erarbeitet mit den Niederlanden, Schweden, Dänemark und Norwegen ein umfassendes Dossier zu den Risiken und möglichen Beschränkungen der Herstellung, der Verwendung und des Inverkehrbringens von PFAS auf dem europäischen Markt. Der Regelungsvorschlag, welcher darauf aufbauen von der Europäischen Kommission und den europäischen Mitgliedstaaten entwickelt und beschlossen wird, gilt später EU-weit. Vor diesem Hintergrund sind wir davon überzeugt, dass auf EU-Ebene harmonisierte Maßnahmen, wie das Beschränkungsdossier der ECHA, die größtmögliche Wirkung zeigen. Deshalb fokussieren wir unsere Anstrengungen auf dieser Ebene.

In Deutschland sind wir bereits sehr aktiv bei dem Thema. Das Umweltbundesamt führt regelmäßig Untersuchungen zur körperlichen Belastung der Menschen in Deutschland mit PFAS durch – in der Deutschen Umweltstudie zur Gesundheit GerES, in Proben der Umweltprobenbank, die die Veränderung der Belastungen anzeigen, und im Rahmen von europäischen Studien. Im Gegensatz zu anderen Ländern gibt es für Deutschland damit einen sehr guten Überblick über die Belastung der Bevölkerung und die Wirksamkeit der ergriffenen Regulierungs- und Risikominderungsmaßnahmen.

Für die Öffentlichkeit haben wir unser PFAS-Portal ins Leben gerufen. Unter www.umweltbundesamt.de/pfas-portal haben wir umfangreiche Informationen für Bürger*innen bereitgestellt. Das Portal wird regelmäßig aktualisiert und an den jeweils aktuellen Kenntnisstand angepasst.

🌍⚠️ Schadstoffbelastung ist kein nationales Problem

Was erwarten Sie von der neuen Bundesregierung in „Sachen PFAS“ und wie erleben Sie das Wissen und Engagement der Politiker zu diesem Thema? Und wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit den einzelnen Ministerien wie BMUV, BMEL und BMWK?

Messner: Mit Blick auf unsere Konferenz zu PFAS in Böden würden wir uns wünschen, dass die neue Bundesregierung die zentrale Botschaft aus der Konferenz „PFAS-Belastung in Böden erfordert mehr Kooperationen“ unterstützt – dies gilt für sowohl die Kooperation zwischen den verschiedenen zuständigen Institutionen in Deutschland, als auch für die Kooperation in Europa.

Das Umweltministerium engagiert sich sehr stark, um die Belastung der Menschen in Deutschland zu erfassen und zu vermindern. Im Gegensatz zu anderen Ländern gibt es daher für Deutschland umfassende Informationen darüber, wie hoch die besonders empfindliche Gruppe der Kinder, Jugendliche und Erwachsene belastet sind und wie sich die Belastungen vermindern lassen. Auch der Anteil der Menschen in der Bevölkerung, die möglicherweise oder vermutlich mit gesundheitlichen Wirkungen rechnen muss, wird regelmäßig untersucht und beraten.

"Sollte die Umsetzung des Koalitionsvertrages in die hier skizzierte Richtung interpretiert werden, könnten im PFAS-Bereich Fortschritte erzielt werden". (Dirk Messner)

Schadstoffbelastung ist kein nationales Problem mehr, sondern ein grenzüberschreitendes. Das Umweltministerium wird daher im Rahmen der Partnerschaft für die Risikobewertung von Chemikalien PARC auch weiterhin, u.a. zusammen mit den französischen Partnern, die Belastung von Kindern untersuchen, um diese besser schützen zu können.

🚀 Ziel: Eine PFAS-freie Zukunft – aber wie?

Sie haben beim Workshop auch von einer „PFAS-freien Wirtschaft und Gesellschaft“ gesprochen. Wie könnte ein solcher Übergang idealerweise aussehen und was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Schritte, um dieses Ziel zu erreichen? Was würden Sie sich wünschen?

Messner: Die zentrale Besorgnis ist, dass PFAS durch eine fortgesetzte Herstellung und Verwendung weiterhin in die Umwelt gelangen. Dort verbleiben sie aufgrund ihrer Persistenz für lange Zeiträume. Langfristig werden so die Konzentrationen in der Umwelt ansteigen und negative Effekte auf Umweltorganismen, Ökosysteme und möglicherweise auch auf uns Menschen auslösen. Ziel muss es daher sein, PFAS aus der Umwelt – und damit auch aus dem menschlichen Körper – fernzuhalten. Das wird nicht in einem Schritt möglich sein, sondern verlangt einen wirtschaftlichen Strukturwandel.

Die folgenden Ansätze sind notwendig:

1. Sanierung bestehender PFAS-Hotspots, um die unmittelbaren Gefahren für die Bevölkerung einzudämmen und eine weitere Ausbreitung in Grundwasser (Trinkwasser), Nahrungsmitteln, wild lebenden Tieren und der Bevölkerung zu verhindern. Wirkungsvolle Sanierung ist auf gute PFAS-Monitoringsysteme angewiesen.

2. Reduzierung von PFAS-Belastungen bei allen Unternehmen, in denen PFAS eine Rolle spielt, mithilfe eines wirkungsvollen Risikomanagements.

Gerade bei dem letzten Punkt – der Reduzierung von PFAS – lassen sich folgende Fälle unterscheiden:

• Es gibt Verwendungen von PFAS, bei denen Alternativen bekannt sind und die Substitution rasch stattfinden kann. Für einige dieser Anwendungen schien die Substitution vor einigen Jahren eine große Herausforderung zu sein, aber durch Investitionen in Forschung und Entwicklung wurden Alternativen gefunden. Dies gilt z.B. für Feuerlöschschäume oder unterschiedliche Outdoor-Produkte.

• Es gibt PFAS-Anwendungen oder Produktionsprozesse, in denen PFAS eine Rolle spielt, die nicht unmittelbar und nicht kurzfristig auf PFAS-freies Wirtschaften umgestellt werden können. Hier wird es Anreize und Förderungen brauchen, um Strukturwandel in Richtung „Phasing out“ zu unterstützen.

• Dann gibt es PFAS-Anwendungen, z.B. im Bereich von medizinischen Geräten, in denen es bisher keine PFAS-Ausstiegsoptionen gibt.

Hier ist entsprechende Forschung notwendig, um Alternativen zu entwickeln.

Insgesamt müssen wir unser Wissen zu den Quellen von PFAS in der Wirtschaft verbessern, um möglichst systematisch, wirksam und kostengünstig umsteuern zu können.

Herr Prof. Messner, haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch.