PFAS – die „Ewigkeitschemikalien“ als regionales und globales Umweltproblem. In Rastatt, einem der Hotspots der PFAS-Belastung in Deutschland, trafen sich Experten aus Wissenschaft, Behörden und Praxis zum Seminar „PFAS – Analytik, Bewertung, Sanierung“. Sie diskutierten aktuelle Forschungsergebnisse, Ursachen und neue Wege, um Böden, Grundwasser und Lebensmittel zu schützen.

Es wurde klar: Der Kampf gegen PFAS ist eine Herausforderung für Generationen – und er hat längst begonnen.

Leben im Hot-Spot der PFAS-Belastung – viele offene Fragen und ein paar Lösungen

„Das Thema PFAS beschäftigt uns nun schon 15 Jahre“, eröffnete Landrat Prof. Christian Dusch das Fortbildungsseminar „PFAS – Analytik, Bewertung, Sanierung“ im Landratsamt (LRA) in Rastatt. Es fand am 8. Oktober 2025 auf Einladung des Fortbildungsverbundes Boden und Altlasten Baden-Württemberg statt.

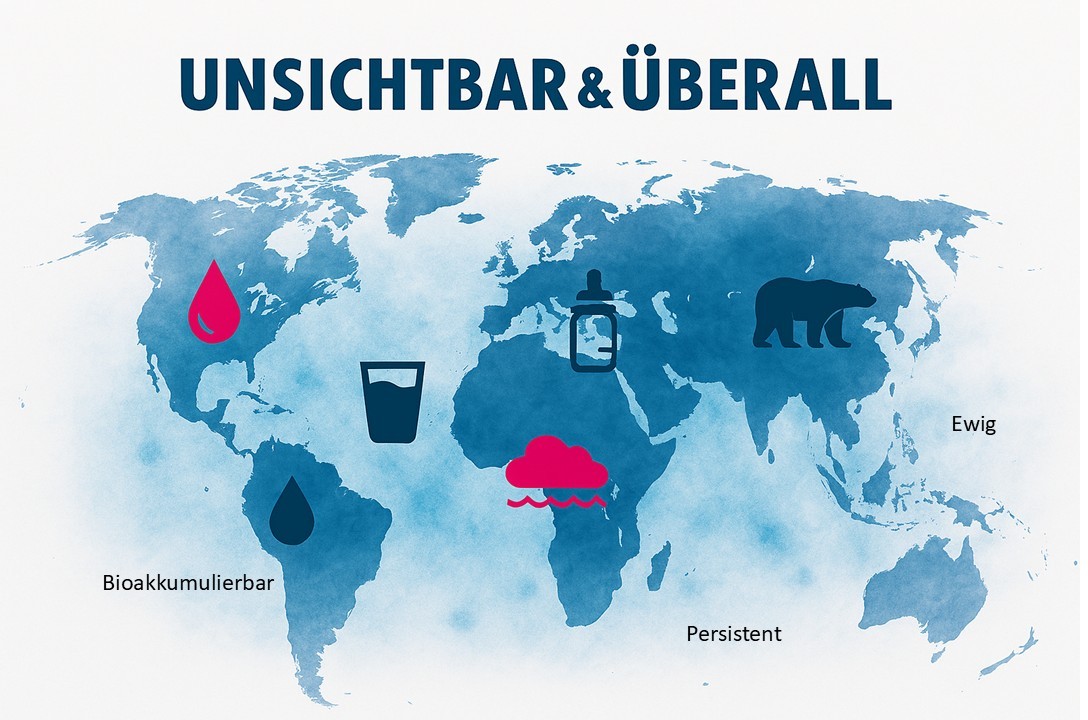

PFAS-Belastungen sind mittlerweile zwar weltweit in den Ökosystemen und den Menschen nachgewiesen worden, trotzdem hat es der Fall Rastatt zu einer zweifelhaften Bekanntheit gebracht. Man habe hier eine großflächigen Belastung, das Trinkwasser würde gereinigt, die Landwirtschaft kontrolliert und Forschungsvorhaben seien mit der Region verbunden, so Dusch. „Die Herausforderungen sind immens und Generationen werden hier mit der Belastung leben müssen. Deswegen ist ein interdisziplinärer Austausch wie heute auch so wichtig; wissenschaftliche Erkenntnisse und praktische Erfahrungen ergänzen sich“, erklärte der Landrat.

Hoffnung auf mehr Unterstützung durch die Landesregierung

Aktuell liege man bei rund 40 Mio Euro Folgekosten, von denen das Land einen kleinen Teil übernommen habe. Dusch hofft hier auf mehr Unterstützung der Landesregierung, mit der man deswegen auch im Gespräch sei. Man brauche vor Ort einfach auch pragmatische Lösungen, wie solle man beispielsweise mit der Frage umgehen, ob ein Fußballverein seien Platz mit PFAS-belastetem Grundwasser wässern dürfe? Und das sei nur ein Beispiel für manche komplizierte Herangehensweisen, die dann möglicherweise auch rechtliche Fragen nach sich ziehen würden. Die „gute Nachricht im Schlechten“ sei, dass die PFAS-Blutbelastung abnehmen würde, wie die Untersuchungen gezeigt hätten.

PFAS-Belastungen wurden mittlerweile europaweit in den Böden gefunden, wie Dr. Annegret Biegel-Engler vom Umweltbundesamt berichtete. Als Konsequenz verfolge man fünf Ziele: Neue Einträge verhindern, belastete Standorte erfassen, die Analytik verbessern, Sanierungsstrategien entwickeln und die PFAS-Belastung der Menschen minimieren.

Die Umweltministerkonferenz sprach sich deswegen für die Schaffung einer bundesweiten „PFAS-Koordinierungsstelle“ aus.

Die ist wohl auch notwendig, denn „in den letzten Jahrzehnten haben sich unglaublich viele PFAS-Anwendungen etabliert“, so Prof. Christian Zwiener (Universität Tübingen, Umweltanalytik). Die Chemikalien würden viele Vorteile bieten, der Nachteil seien die Verbreitung und Langlebigkeit in der Umwelt. Deswegen gebe es auch den EU-weiten Beschränkungsvorschlag, der aber von Teilen der Industrie vehement abgelehnt werde.

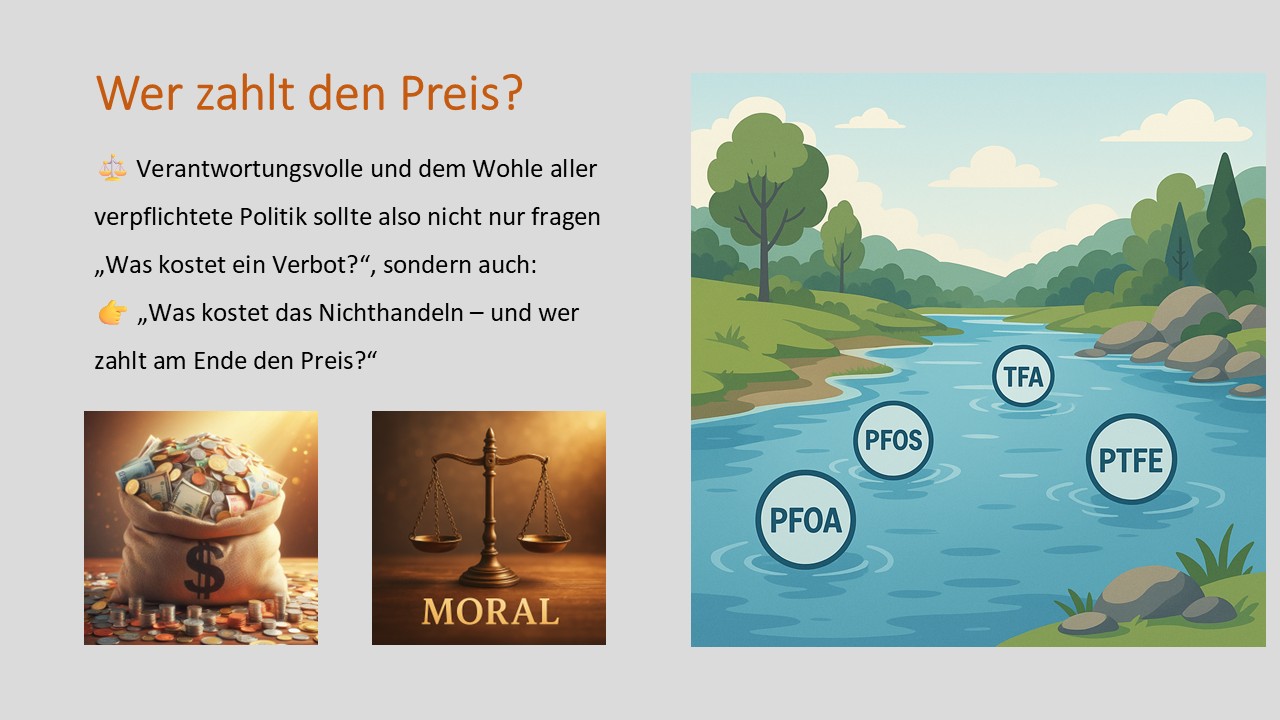

Politik und Wirtschaft müssten sich ehrlich machen, denn die Folgekosten von PFAS seien enorm - so eine Meinung aus dem Auditorium. Grenzwerte seien nicht angepasst (Beispiel: Düngemittelverordnung und Trinkwassergrenzwert) und es gebe einfach das Spannungsfeld zwischen Lobby und Umwelt.

Eine Frage ist die nach den unterschiedlichen Quellen einer PFAS-Belastung. Bei uns sind es die Papierschlämme, Untersuchungen in Nordrhein-Westfalen fanden auch Textilbetriebe, Galvaniken, Löschschäume oder Betriebe für Film- oder Kunststoffrecycling als Quelle, wie Mareike Mersmann vom Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen vortrug. Ein weiterer Anstieg der Flächen sei zu erwarten, weil systematisch untersucht werden würde. In NRW gibt es übrigens eine 80-prozentige Förderung für die Erfassung von PFAS-Altschäden, in BW beträgt das Null Prozent.

PFAS: Aus den Böden auf den Tisch

Der Mensch sei eine „Sammelstelle“ für PFAS, sagte Prof. Thorsten Stahl vom Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe. PFAS lassen sich in zahlreichen Lebensmitteln nachweisen – von Eiern über Fisch bis hin zu Milchprodukten. Besonders Fische aus belasteten Gewässern zeigen teils alarmierende Werte.

Die neuen EU-Höchstgehalte, die seit 2023 gelten, machen eine extrem empfindliche Analytik notwendig. Die Untersuchungen sind aufwendig und teuer, doch Stahl machte deutlich: Nur durch präzise Messmethoden lassen sich Risiken für Verbraucher zuverlässig bewerten.

Die Faustregel für PFAS-Gehalte von Lebensmitteln sei: Obst und Gemüse/“Wasser“ << Fleisch < Fisch und Meeresfrüchte (Quelle Stahl)

Wie die Untersuchungen von Pflanzen in der Region Mittelbaden zu dem Vor-Ernte-Monitoring (VEM) führten, erklärte Dr. Tobias Hartmann vom Landwirtschaftlichen Technologiezentrum in Augustenberg (LTZ). Das Vorgehen habe sich als Erfolgsmodell für die Landwirte und Verbraucherschutz bewährt und sei in einem Merkblatt zusammengefasst. Man habe beispielsweise festgestellt, dass sich die PFAS-Aufnahme auch innerhalb einer Pflanzenfamilie deutlich unterscheide; Grünkohl nehme viel PFAS auf, Spitzkohl hingegen kaum. Auch habe das LTZ den Klimawandel im Blick und untersuche bereits jetzt schon die PFAS-Aufnahme von Pflanzen wie Kichererbsen, die hier in Zukunft vielleicht angebaut werden könnten, so Hartmann.

Umweltbundesamt lobt beispiellose Leistung in Rastatt

Für Annegret Biegel-Engler ist es eine Riesenleistung, die man hier vollbracht habe. Dank des VEM sei es gelungen, die landwirtschaftliche Nutzung trotz PFAS-Belastung aufrechtzuerhalten, wenn auch in veränderter Form. Allein das sei beispiellos. Die Erkenntnisse, die man in Mittelbaden gewonnen habe, würden anderen PFAS-Regionen helfen. „Man hat hier einen ungeheuren Datenschatz zusammengetragen und Forschungsprojekte durchgeführt, die es sonst so nicht geben würde“, betonte Biegel-Engler.

Neue Methoden gegen gegen die Ewigkeitschemikalien?

Heute sind rund 15.000 PFAS bekannt, die schon die Analysen herausfordernd machen. Catharina Capitain und Prof. Dr. Christian Zwiener (Universität Tübingen) präsentierten innovative Analyseverfahren, um PFAS-Rückstände in Löschschäumen und Umweltproben mittels „Nontarget Screening“ zu erfassen. Man brauche eine tiefergreifende Identifizierung der PFAS, so Capitain, ein Problem sei dabei oft das der fehlenden Standards.

Dr. Sarah Sühnholz (Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) Leipzig) widmete sich einem weiteren Ansatz: der In-Situ-Sorptionsbarriere. Diese unsichtbare Barriere im Boden bindet PFAS-Partikel direkt im Grundwasserstrom und verhindert so, dass sich die Schadstofffahne weiter ausbreitet. Erste Tests zeigen, dass das Konzept funktioniert, so Sühnholz, aber man müsse sagen, dass man sich damit „nur“ Zeit erkaufen würde, was aber besser sei als PFAS im Grundwasser.

Anschließend stellte Dr. Tobias Junginger von der Universität Stuttgart das Projekt PFClean vor, bei dem man unter anderem die PFAS in einem belasteten Acker in Hügelsheim mit Aktivkohle-Barrieren im Boden zurückhalten will. Die Einbringung der AK war im Januar 2024, nach einem Jahr werden dadurch circa 90 Prozent der PFAS zurückgehalten, die auch 20 Jahre nach der Aufbringung immer noch zum großen Teil im ersten halben Meter des Oberbodens zu finden seien, so Junginger.

Aber auch hier erkauft man sich die Zeit, damit PFAS nicht ins Grundwasser gelangen können. Parallel wird untersucht, ob sich Vorläufersubstanzen durch gezielte Strömung und Wärmezufuhr mobilisieren und in messbare Endprodukte überführen lassen, die dann mittels AK aus dem Grundwasser abgefangen werden können. Auch thermische Verfahren zum Lösen der PFAS- Verbindungen aus ihren stabilen Strukturen im Untergrund werden erprobt.

Den Abschluss des intensiven Seminartages bildete die Frage, ob man PFAS nicht einfach verbrennen könne? Anna Holfelder und Dr. Hans-Joachim Gehrmann vom Institut für Technische Chemie (KIT, Karlsruhe) erläuterten, wie fluorhaltige Abfälle unter den extremen Bedingungen von Müll- und Sonderabfallverbrennungsanlagen teilweise abgebaut werden können und diskutierten die Frage, inwieweit man die Ergebnisse ihrer Pilotanlage auf die Industrieanlagen übertragen könne.

Das Fazit des Tages

zog Reiner Söhlmann von der PFAS-Geschäftsstelle des LRA: Die PFAS-Belastung betreffe zahlreiche Bereiche – von Emmissionen in die Luft hin zu PFAS in der Nahrung. Man brauche klare Vorgaben für rechtssichere Umsetzung auch von pragmatischen Lösungen in der PFAS-Region Rastatt. Auch dafür sei eine Vernetzung der PFAS-Expertise, wie sie heute stattgefunden habe, enorm wichtig, betonte Söhlmann.

Mein persönliches Fazit

Jeder Vortrag, jedes Gespräch und jede Diskussion an diesem Tag haben wieder gezeigt, wie kleinschrittig, aufwendig, umfangreich und teuer allein die Suche nach Lösungen der PFAS-Belastungen ist. Und von Blutbelastungen, Gesundheitsgefährdung oder Auswirkungen auf die Ökosysteme war bei dieser Veranstaltung noch gar nicht die Rede.

Auf der anderen Seite steht der Nutzen der PFAS-Anwendungen und die Herauforderungen beim Ersatz der Chemikalien. Ja, und auch das ist mit Kosten verbunden.

Aber: angesichts der Dimension der Konsequenzen einer PFAS-Belastung muss ich zu der Erkenntnis kommen, dass im Vergleich dazu die Folgen für die Industrie geradezu banal erscheinen und dass eine weitestgehende Beschränkung der Ewigkeitschemikalien schlichtweg alternativlos ist. "Die Allgemeinheit soll zahlen" darf nicht das zukünftige Prinzip sein.

© Patricia Klatt