Am 16. Juli ist Weltschlangentag – ein Tag, der weltweit auf die ökologische Bedeutung und die Bedrohung dieser faszinierenden Tiere aufmerksam macht. Auch bei uns in Baden-Württemberg stehen alle sechs einheimischen Schlangenarten auf der Roten Liste. Der Verlust geeigneter Lebensräume, Klimawandel und Zerschneidung der Landschaft setzen ihnen zu.

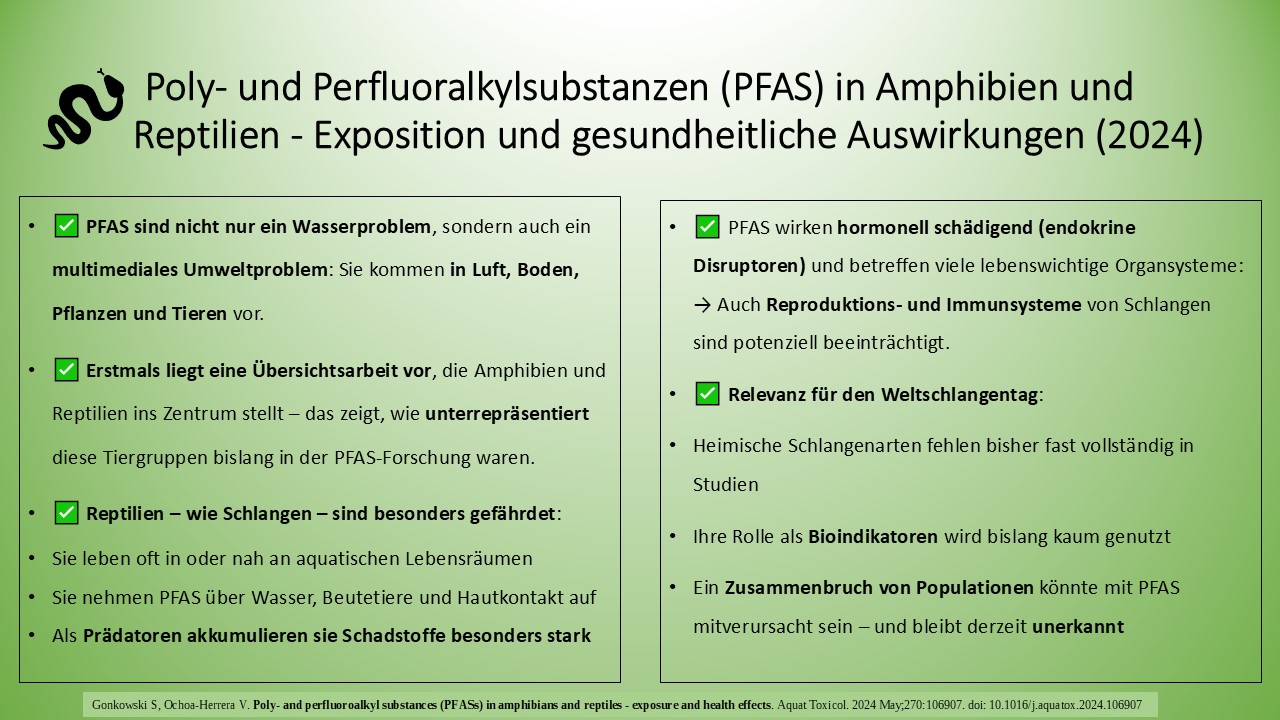

Doch eine Gefahr bleibt bisher weitgehend unbeachtet: chemische Umweltgifte, allen voran die sogenannten Ewigkeitschemikalien PFAS. Eine aktuelle Studie aus Australien wirft ein Schlaglicht auf das, was viele Fachleute befürchten – und was auch für unsere heimischen Arten Folgen haben könnte.

Was passiert, wenn Schlangen in PFAS-Gewässern leben?

In einem groß angelegten Forschungsprojekt wurden 35 wildlebende Tigerotter (Notechis scutatus) aus verschiedenen Feuchtgebieten rund um Perth untersucht – einige davon stark mit PFAS belastet. Die Ergebnisse sind alarmierend:

Die PFAS reichern sich in der Leber der Schlangen an – mit Konzentrationen von über 300 µg/kg, was weltweit zu den höchsten dokumentierten Werten zählt.

Die betroffenen Schlangen zeigten signifikante Störungen im Energiestoffwechsel, reduzierte Körperkondition und biochemische Belastungszeichen in Muskeln, Fett und Fortpflanzungsorganen. In anderen Worten: Die Tiere wirken „schlapp, dünn und krank“ – ein beunruhigender Befund für Prädatoren, die am oberen Ende der Nahrungskette stehen.

Die Wissenschaftler konnten zeigen, dass PFAS tief in den Stoffwechsel eingreifen – und möglicherweise Fortpflanzung, Immunabwehr und Energiereserven beeinträchtigen.

"Unsere Ergebnisse zeigen, dass Reptilien genauso wie Fische oder Vögel PFAS aufnehmen – und messbar darunter leiden."– Studie, Science of the Total Environment (2023)

Was bedeutet das für unsere einheimischen Schlangen?

Schlangen gelten zwar als Sonnenanbeter, aber trotzdem brauchen sie auch Feuchtigkeit. Denn sie wachsen lebenslang – mit jedem "Happs" ein bisschen und junge Schlangen schneller als ältere. Dabei häuten sie sich bis zu sechs Mal im Jahr. Damit sich die alte Haut komplett lösen kann, müssen Schlangen eine Flüssigkeit zwischen alte und neue Haut pumpen. Wassermangel bei Hitze und Trockenheit kann dazu führen, dass Hautteile verkrusten und die Schlange im schlimmsten Fall irgendwann eingeht. Doch was ist, wenn die Feuchtgebiete der Schlangen PFAS-belastet sind?

Weltweites Problem – und doch: ein europäisches Forschungsloch?

PFAS sind global verbreitet – sie gelangen u.a. über Industrieabwässer, Kläranlagen, Feuerlöschschaum und Deponien in die Umwelt und verbleiben dort über Jahrzehnte. PFAS-Kontaminationen in Wasser, Böden und Top-Prädatoren (z. B. Fischotter, Seevögel, Greifvögel) sind dokumentiert, auch in Deutschland, UK, Niederlande und Skandinavien. Studien zeigen Bioakkumulation in Tieren an der Spitze der Nahrungskette. Schlangen wurden dabei in Europa aber kaum untersucht.

Während die australischen Arbeiten also eindrucksvoll zeigen, wie stark Reptilien betroffen sein können, fehlen in unseren Breiten vergleichbare Feldstudien. Es gibt zwar Untersuchungen zu PFAS in Meeresschildkröten oder Wildlebenden Schildkrötenarten, aber nur vereinzelt zu Schlangen oder echten Feldreptilien in Europa .

Das bedeutet: Wir wissen nicht, ob und in welchem Maß heimische Schlangenarten wie Ringelnatter, Äskulapnatter oder Kreuzotter PFAS aufnehmen – geschweige denn, welche Folgen das hätte.

Feuchtgebiete schützen heißt mehr als Strukturen erhalten

Wenn Schlangen in Baden-Württemberg auf Wanderschaft gehen, brauchen sie durchlässige Gärten, naturnahe Teiche, strukturreiche Grünflächen. Doch diese neuen Lebensräume dürfen nicht selbst zur Gefahr werden.

Gerade in einer Zeit, in der der Schutz von Feuchtbiotopen zunehmend politisch priorisiert wird, darf ein Aspekt nicht übersehen werden:

Es reicht nicht, Tümpel zu graben und Uferzonen naturnah zu gestalten – wir müssen auch wissen, was sich chemisch im Wasser, im Sediment und in den Beutetieren verbirgt. Denn Rückzugsräume verlieren ihren ökologischen Wert, wenn sie unbemerkt zur Giftfalle für Wildtiere werden.

Was jetzt zu tun ist

🔬 Forschungslücke schließen: Es braucht gezielte Studien zu PFAS-Belastungen bei europäischen Schlangen.

🧪 Monitoring ausweiten: Chemikalienmonitoring muss auch Reptilien einbeziehen, nicht nur Fische und Vögel.

🚫 PFAS-Quellen eindämmen: Kommunale Kläranlagen, Altlastenstandorte und industrielle Einleiter sollten gezielt erfasst und reduziert werden.

Fazit: Sichtbare Arten – unsichtbare Gifte

Der diesjährige Weltschlangentag erinnert uns daran, wie empfindlich das Gleichgewicht in unseren Ökosystemen ist. Schlangen sind nicht nur faszinierende Tiere – sie sind auch Indikatoren für den Zustand ihrer Umwelt.

Wenn PFAS sogar bei robusten Arten wie der Tigerotter nachweisbare Gesundheitsschäden verursachen, dann stellt sich die Frage: Wie sieht es bei unseren verletzlicheren, heimischen Arten aus?

Wer Schlangen schützen will, muss Lebensräume sowohl erhalten als auch von langlebigen Schadstoffen befreien. Der Weltschlangentag ist eine gute Gelegenheit, dabei auch die chemische Qualität unserer Natur im Blick zu behalten.

Denn was nützt es der Ringelnatter, wenn sie den nächsten Teich findet – und ihn mit PFAS im Körper wieder verlässt?

Hintergrund: Schlangen im Südwesten

• Noch sind sechs der weltweit mehr als 2.700 Schlangenarten in Baden-Württemberg zuhause. Alle stehen jedoch auf der Roten Liste – als vom Aussterben bedroht (Aspisviper), stark gefährdet (Kreuzotter, Äskulapnatter), gefährdet (Schlingnatter) oder auf der Vorwarnliste (Ringelnattern). Am häufigsten sind Ringel- oder Schlingnatter.

• Hauptursache für das langsame Verschwinden der Schlangen ist der Verlust strukturreicher Lebensräume durch ausgeräumte Kulturlandschaften, entwässerte Feuchtgebiete oder zerschnittene und bebaute Biotope. Straßen, Zäune, Gebäude und riesige Ackerschläge versperren Schlangen vielerorts den Weg. Manche, wie die Ringelnatter, brauchen Gewässer als Lebensraum. Niedrigwasser und austrocknende Bäche und Teiche sind für sie lebensbedrohlich, weil sie samt ihrer Beute verhungern.

• Von der Ringelnatter leben zwei Arten bei uns – die Östliche Ringelnatter im östlichen Landesteil und die Barren-Ringelnatter im Westen. Kreuzottern mögen die kühleren Höhen von Schwarzwald und Schwäbischer Alb sowie die Moorgebiete im Allgäu und in Oberschwaben. Die Aspisviper lebt bei uns nur im südlichen Schwarzwald. Die Äskulapnatter trifft man nur im Rhein-Neckar-Kreis an, sie ist mit bis zu 180 Zentimetern die größte heimische Schlange, die Schlingnatter mit maximal 70 Zentimetern die kleinste. (Quelle: PM NABU-BW, 11.07.2025)

📚 Quellen & weiterführende Studien

1. Oliveri et al. (2023). Bioaccumulation and metabolic impact of environmental PFAS residue on wild-caught urban wetland tiger snakes. Science of the Total Environment, Volume 897, 1 November 2023

2. US Department of Defense. (2021). PFAS Exposure in Reptilian Predators. DTIC AD1134401

3. European Chemicals Agency (ECHA). PFAS Restriction Proposal (2023)

4. PM NABU-BW, 11.07.2025, Zum Weltschlangentag (16.7.): Biotopverbund bringt Baden-Württembergs Schlangen auf die Spur

© Patricia Klatt